ЧАСТЬ II. ФИЛОСОФИЯ МОЛОХА

*[6]

Эллины пишут свои буквы и считают слева направо, а египтяне - справа налево. И все же, делая так, они утверждают, что это они пишут "направо", а эллины - "налево".

Геродот. История, II, 36

Вынесенными в эпиграф строками Геродот резюмирует длинный список того, чем египтяне отличаются от других народов. И нет лучшего примера для того, чтобы понять, насколько сильно даже в базовых положениях могут различаться ментальности: понятия о левом и правом находятся в каких-то таких дологических глубинах сознания, что обсуждению и коррекции подлежат лишь их следствия, но не они сами. Когда, например, Лев Троцкий обучал Красную Армию маршировать с левой ноги, он, я полагаю, мало задумывался о том, какие силы он приводит этим в движение и какие силы заставляют его самого воплощать в жизнь такого рода "супранатуралистические фантазии". Тем не менее это было исключительно эффективное действие, создавшее в комплексе с такими же знаковыми мерами в исключительно короткие сроки новую, нерусскую, азиатскую, армию. Но кто, в самом деле, рассудит эллина и египтянина в вопросе о том, что есть правое, а что левое, и кто заложил одному чувствовать так, а другому иначе? На эти вопросы ответа нет, да и быть не может, мы можем только констатировать тот факт, что дело обстоит именно так, принять этот факт во внимание и не отворачиваться от него. В сфере истории мысли тоже есть вехи, объяснить которые невозможно, но, однако же, их следует выявить, понять и запомнить, ибо именно эти несознаваемые и весьма редко обсуждаемые различия создавали и создают как беспощадные войны, так и плодотворное общение культур и народов в Средиземноморье. К обсуждению таких содержаний на материале трактатов Порфирия мы сейчас и перейдем, сосредоточив в этой части все то, что хотим сказать о связи Порфирия с Востоком.

[6] Сирийский мыслитель Малх, а именно таково собственное имя нашего героя, как он сам об этом пишет в сочинении Жизнь Плотина, 17, был в том же смысле греческим философом Порфирием, в каком еврейский поэт Дзюба был русским стихотворцем Багрицким. Имя Малх происходит от корня mlk, куда лучше знакомого русскому читателю в транскрипциях Мелькарт и Молох, так что название главы следует понимать буквально.

1. Порфирий и его виртуальный читатель ("общество святых", "анафема еретикам"), а также о природе и большой нелюбви к ней мыслителя

Каждое сочинение к кому-то обращено: если есть "поэт", должен быть и какой-то "издатель", какая-то "толпа", в конце концов. К кому обращены трактаты Порфирия? К кому вообще обращались философские сочинения древности?

Мы достаточно привыкли к кабинетному или в лучшем случае монастырскому типу философов, поэтому следует еще раз напомнить: философия классического периода в Греции адресовалась тем самым "мужам афинянам"[140], к которым обращались и апология Сократа, и трагедия Софокла, и ода Пиндара, и шуточки Диогена. Следует напомнить, что большая часть греческих философов, причем самого что ни на есть спиритуалистического склада, была в то же время деятельными политиками: Пифагор, Парменид, Зенон, Платон с разной степенью успешности - от совершенного успеха Парменида до полного провала Платона - занимались реальной политикой; известен аристократический склад мысли Гераклита и демократический Эмпедокла; философия Аристотеля полагала политику чуть ли не высшей формой духовной жизни, даже совершенно аполитичные киники мыслили аполитию политией, т. е. предполагали возможность аполитийной жизни для всего человечества, как это и сейчас случается у наших анархистов. Это замечание важно нам для того, чтобы уяснить, что все известные нам философские сочинения древности были обращены к обществу; даже если предполагалось некое избранное общество, привкуса элитарности от этой избранности не остается. Эллинский философ классической эпохи равно серьезно беседовал с солдатом и жрецом, равно свободно шутил с крестьянином и царем. На фоне умозрений о космосе и божестве, по сию пору впечатляющих своей глубиной и всеобщностью, это до того необычно, что уже в эпоху эллинизма, когда философия стала занятием "интеллектуальных элит", начались разговоры и поиски каких-то эзотерических сочинений мыслителей старой школы. По сию пору, однако, ничего специально эзотерического не обнаружено и едва ли обнаружено будет[141].

Как же представляет своих слушателей/читателей Порфирий? Это будто некий народ избранный, секта или некий род, подобный иудеям, некий в существе своем не-народ, лишь по-видимости, лишь на минутку заглянувший в историю, да не только в историю, но и в саму жизнь. Своих слушателей философ описывает следующим образом: "Итак, прежде всего, нужно знать, что наставления, дающиеся в моей речи, не применимы к любому образу человеческой жизни. Они не касаются ни занятых ремеслом, ни атлетикой, ни солдат, ни моряков, ни риторов, ни избравших деловой образ жизни"[142]; и далее: свою предполагаемую аудиторию Порфирий отличает от остального человечества как бодрствующих от спящих. Сразу бросается в глаза не только элитаризм, но и практический характер речи: с первых же шагов вместе с "народом избранным" на сцене появляется и его "законодатель". Звучит типично азиатская речь: вы, народ мой, отнюдь не похожи на остальных "гоим", слушайте мои законы, исполняйте их -в этом ваша мудрость; чем основательнее ваша мудрость, тем более вы отделены от всего человечества... - настроение, весьма богато представленное в Ветхом Завете, затем в несколько облагороженном виде встречающееся в Евангелии от Иоанна 17, 9, затем становящееся общим местом и на христианской почве, и в исламе. Повелительности яхвистских законников Порфирию, конечно, не хватало, но тон в несколько облегченном варианте тот же. Читаем там же (II, 3. 1, 2): "Воздержание от одушевленных <...> не относится ко всем людям вообще, но к философам, а среди них по преимуществу к тем, кто связывает собственное счастье с Богом и подражанием Ему. Ибо и в городской жизни не одно и то же предписывают законодатели гражданам, занимающимся частными делами и священными... " Аудитория Порфирия -это некий род или страта философов-священников; в точности так характеризовала иногда в древности иудеев (а иногда и индусов) благожелательно расположенная к ним литература, в точности так мыслят себя и христиане, особенно в катакомбный период.

Читая Порфирия, мы оказываемся в сфере фактов и феноменов, принадлежащих ближневосточной духовности: читатели мыслителя, общество философов-священников, определенно есть святое общество, обитающее среди законченных грешников, "тех, чья жизнь валяется во внешнем, тех, кто однажды оказывается нечестивцем относительно себя самого, мы предоставляем самим себе, они могут идти куда захотят"[143]. Появляется и до боли знакомый мотив: "что же до философа, которого мы описываем, то мы по праву можем сказать, что он не станет докучать демонам и не будет иметь нужды ни в предсказаниях, ни во внутренностях животных"[144] - святое общество с демонами не якшается. Как же это общество соотносится с уже имеющимися социальными структурами? - "Что же до меня, то я не собираюсь отменять законы, имеющие силу в каждом из городов, ибо в мои намерения не входит говорить о политике..."[145], т.е. пусть эти пропащие людишки гибнут в своих заблуждениях, нам нет до них никакого дела, их законы позволяют нам соблюдать ритуальную чистоту, остальное - неважно, Невозможно в этой связи не вспомнить о тео-номии[146], т. е. умении жить среди безбожников по закону истинного Бога,- именно так осмысляли иудеи свою жизнь и в Римской империи, и в иных государствах.

Эта вот глубоко родственная иудейской, основанная на сознании религиозной избранности псевдоаристократическая щепетильность, доходящая местами чуть ли не до брезгливости, лежит в основании кажущейся аполитичности Порфирия. При желании и ее, и ее иудейский первообраз можно понять даже как своего рода религиозный расизм, с проявлениями которого мы сравнительно не так давно вновь стали встречаться и, я думаю, по мере усиления азиатских умонастроений в России и в Европе будем встречаться все чаще и чаще. Эта аполитичность не так проста, это скорее даже не аполитичность, но предчувствуемая политичность в монотеистическом византийско-арабском смысле слова - такое представление о гражданстве, где член общины только и есть член государства, но ни в коем случае не наоборот. В пользу этого говорит чрезвычайно "монотеистическое" отношение к "еретикам", "не-гражданам", "гоям": "С теми, чьи мнения ты не используешь, не имей общения ни в образе жизни, ни в речах о Боге. Ибо говорить о Боге с теми, кто растлен ложными учениями, небезопасно. Говорится ли у них истина или ложь о Боге - равную опасность несет то и другое. Не очистившись от своих нечестивых дел, никому из них не должно говорить о Боге; и отнюдь не следует думать, что, ввергая в их уши слово о Боге, мы тем самым не оскверняем его <...>"[147] (нет ничего удивительного, что этот фрагмент с одобрением цитировали христианские авторы). У Порфирия акцентируется не универсализм, возможный на почве монотеизма, но, напротив, - партикуляристский нигилизм: живущий в истинном (небесном) государстве философ (а затем в христианстве-святой, монах) равнодушен к государству мирскому, он желает ему всякого блага, которое, однако, состоит для "земного царства" в том, чтобы оно побыстрее прекратило существовать, переродившись в общество святых, что, впрочем, остается не более чем благопожеланием, на осуществление которого мудрец всерьез не надеется. Однако оставим грядущей христианской эпохе эти предметы; для Порфирия "святое общество" - это еще будущее, проект (а где-то даже требование), но еще не реальность, для него поистине наличен пока лишь один "святой" - он сам. Не в последнюю очередь именно из-за этого его отношения с несвятым обществом складываются исключительно в категориях отрицания: Порфирий не просто не занимается политикой, но демонстративно не занимается политикой, провозглашая незанятие политикой должным[148]. Весьма полезно рассмотреть, как трансформируется у Порфирия платоновская мысль об этом предмете: в главах 36 и 37 первой книги трактата О воздержании он цитирует Теэтет, где Платон говорит, что философ не станет проводить время в распутстве, искать должностей и участвовать в общественной жизни в тех формах, в каких она в платоновские времена существует. Значило ли для Платона, что философ должен всецело оставить политику? Конечно, нет: в идеальном государстве политика - одно из основных занятий философа. Сама жизнь Платона является наилучшим подтверждением того, что философу как раз следует в меру возможностей участвовать в политической жизни, какими бы неудачами и сколько бы раз это не кончалось. Как же следует понимать текст из Теэтета, на который опирается Порфирий? Это прямо зависит от того, как вообще следует понимать диалоги Платона; у нас нет никаких свидетельств в пользу того, что Платон излагал в них свое положительное учение, более того, есть прямо противоположное свидетельство самого Платона. Так что я понимал бы этот пассаж как чисто педагогический; вспомним, что разговор происходит незадолго до смерти Сократа, что Теэтет почти еще мальчик, и представим себе саму ситуацию разговора, описываемую Платоном: Теэтет, которому Сократ должен казаться волшебником и полубогом, и Сократ, расшучивающий этот эффект рассуждениями о повивальном искусстве. Если также принять во внимание, что Теэтет в зрелые годы был достаточно крупным ученым, преподавателем в Академии[149], то в этой перспективе наставление Сократом мальчика Теэтета в добродетели выглядит отчасти пророчеством, отчасти свидетельством действенности его облагораживающего воздействия на нравы юношества - мысль, которую Платон проводил неоднократно. Что получается? Относясь к тексту Платона как к священному или, по меньшей мере, к авторитетному в высочайшей степени, Порфирий совершенно искажает контекст как диалога, так и платоновской философии в целом, получая нужное для себя толкование. Таким образом, Порфирий делает с платоновским текстом, почитая его, в точности то же, что другие азиаты - пренебрегая им, о чем мы говорили выше. "Внутренний диалог" этих людей непрерывен, они слышат только себя; на фоне объективного непонимания эллинства и эллинской философии вообще их субъективное отношение к платоновской философии не имеет никакого значения. На практике все они писали собственные учения вне зависимости от того, был для них Платон боговдохновенным пророком или одним из ересеначальников[150].

Вернемся, однако, к адресату Порфирьевых трактатов. Поскольку им не являлся народ (пусть бы даже и идеальный, как, например, идеальные эллины Платона), поскольку, с одной стороны, сам Порфирий ощущал себя в высшей степени космополитичным субъектом, поистине "не имущим града земного"[151], и поскольку, с другой - он, как всякий человек вообще, не мог не хотеть какого-то общества, какого-то, пусть и не наличного, народа и отечества, и предполагал их образующимися на основании "духовном", как бы он его конкретно ни понимал, постольку природа у Порфирия вызывает не просто пренебрежение, но самую что ни на есть форменную вражду. Создается даже впечатление, что Порфирий, как в будущем и христианское монашество, не может простить ей самого факта творчества, пусть и несовершенного, но непрерывного и приводящего к зримым результатам, в то время как та реальность, которую мыслит должной философ, так и остается лишь в сфере должного и прожектов. Вообще, нелюбовь к природе везде и всегда является свидетельством духовного бесплодия (латинское слово "гений", которым мы обозначаем смертного творца в высшем его проявлении, имеет самое прямое отношение к роду - "геносу", рождению и рождающей силе: человек гениальный не может не чувствовать родства с рождающей мощью природы и не почитать ее как источник всякой жизни и всякого творчества; это, разумеется, вовсе не исключает его борьбы с ней, проклятий в ее адрес и прочих "любовных игр"). Я хочу здесь оговориться. Дело не обстоит так, что политическая депривация философа послужила причиной его аполитичности, нельзя сказать и того, что некая природная неполноценность была причиной его нелюбви к природе; эти и другие возможные объяснения следует отвергнуть, ибо все такого рода феномены возникают комплексно, как детали одной картины, и имеют одну -высшую их причину, влияя, конечно, друг на друга, но друг друга не обусловливая.

Итак, скажем о войне Порфирия с природой. Природа дается нам, прежде всего в нас, как сфера растительного и по преимуществу животного[152]. Противопоставление этой вот природе-в-нас какой-то иной, неприродной разумности, а то и природности приводит обыкновенно к ее воспалению, вызванному ее отделением от свойственного ей разума, намеренным игнорированием ее разумности. Дело обстоит так, что пока человек как существо разумное мыслит свой разум или "себя" продолжением "природы" или некой гранью единого существа, наряду с животным, которое в нем как другая грань, то и природа оказывается разумна, и человек природен; если же человек говорит о своем животном не только "не-я", но и "не мое", то оно вскоре и в самом деле перестает принадлежать ему, обретая некое подобие собственного "я"[153]. С Порфирием, судя по всему, случилось именно это, во всяком случае, мы фиксируем у него как враждебное отношение к природе в человеке, так и констатацию ее автономии (почти как у апостола Павла, чье психическое сложение чрезвычайно похоже). Иллюстраций для первого из отмеченных моментов можно найти в тексте Порфирия множество (об обслуживающей такой склад души психологической доктрине мы еще скажем ниже, пока же опишем сам феномен): Порфирий пишет для людей, "изобличивших колдовство" дольнего мира (О воздержании, I, 28, 1); им нужно отстраняться как от ощущений, так и от страстей: для взыскующего истинной жизни пагубно и то и другое (Там же. I, 33,1); чтобы такое отстранение произошло, следует удалиться в места уединенные (Там же. I, 34, 2), воздерживаться от всякой пищи (Там же. I, 38, 1; 45, 3), ибо -могли бы вовсе не есть, были бы бессмертны (Там же. IV, 20, 13), ослаблять телесное вообще (Там же. III, 26, 13) вплоть до членовредительства (Там же. I, 36, I)[154]. Вполне ясно, что то, что околдовывает, вторгается во внутреннюю жизнь души с такой силой, что может ее погубить и реально губит, и от чего нужно бежать и предпринимать все, о чем мы говорили выше, обладает некоей не просто действенностью, но и субъектностью, это "мир" и "плоть" гностиков, апостола Павла и других христианских писателей - то, что ведет себя как субъект, им не являясь, как именно и делает воспаленный орган во время болезни.

Теперь, природа вовне -это все та же сфера животной и растительной разумности, но и она у Порфирия враждебна и воспалена (ни единого намека на великую Демиургессу из трактата Плотина (Энн III, 8) мы у Порфирия не нашли), т.е. она представляет собой сферу демонов. Демоны у Порфирия - это уже ни в коем случае не греческие даймоны, не латинские гении, но самые настоящие христианские, а в конечном счете семитические-вавилонские (если брать древнейшую их форму) - бесы. Чтобы понять здесь и Порфирия, и его христианских коллег-бесогонов, следует напомнить о традиции, в рамках которой осуществлялся их дискурс.

Для начала заметим, что у всех семитических (а возможно -и всех вообще) народов: у арабов ли, арамеев, вавилонян или ассирийцев - нуминозное было представлено в двух основных формах: астральные боги и демоны; в развитых семитских культурах, например вавилонской или ассирийской, боги обладали еще и своим мифом[155], в примитивных же обществах, вроде арабского или арамейского, они очень долгое время, а у бедуинов и по сей день остаются просто звездами, или, что то же, астральными духами. Таким образом, божественное и демоническое традиционно различались привязкой к небесным телам или отсутствием оной. Далее, всякое божественное вообще теснейшим образом связано субъективно-с моментом ужаса перед ним, объективно-с некой способной причинить вред несоразмерностью или прямо разрушительной для человека волей сверхчеловеческого. Этот факт фиксирует любая религия. Однако даже когда нуминозное берется исключительно со стороны вреда, наносимого человеку, оно далеко не всегда опознается как демоническое. На вавилонском языке, например, эпидемия называлась "прикосновение бога"; чума, разразившаяся в лагере под Троей, была делом рук Аполлона и т. д. и т. п. На заре культур и религий разница между божественным и демоническим, очевидно, не проходит по линии "добро-зло", но "сильнее-слабее". В более поздние времена мы имеем культуры и учения, сохраняющие представление о божестве как источнике зол (таковы были вавилонская и ассирийская религия, иудаизм, азиатские формы христианства, а вероятнее всего, и арабский ислам), и, напротив, религии, выделяющие источник зла в некую отдельную ипостась (таковы, например, египетская религия и зороастризм, как бы по-разному они ни определяли зло относительно Абсолюта). Лакмусовой бумажкой, способной безошибочно определить, возводится зло к божеству или нет, является, на мой взгляд, отношение к медицине и врачам в той или иной культуре или религии.

Вот что говорит об этом А. Оппенхейм: несмотря на то что в Вавилонии совершенно отсутствовали шаманские концепции и настроения[156], лечение прописывалось в исключительно редких случаях и носило магический, а не медицинский характер; медицинские названия недугов также отсутствовали, вместо них упоминались божество или демон, их вызвавшие[157] В этой медицинской традиции "симптомы считаются не показателем того, какие средства применить, а скорее "знаки", которые связаны с исходом заболевания и иногда помогают определить его так, чтобы специалист мог применить соответствующие магические контрмеры... он исследует пульс, но не как показатель физиологического состояния..., а скорее как "знак", который предназначен для искушенного наблюдателя и имеет отношение к судьбе больного. .. Специалист, который тщательно ищет раскрывающие состояние больного "знаки", называется не врачом (асу), а асину, что мы традиционно переводим как заклинатель"[158]. Кроме того, что место медицины в вавилонской культуре устойчиво занимает экзорцизм, мы имеем подтверждаемое не только вавилонскими памятниками, но и текстами Ветхого Завета недоверие к врачам, например, в 2 Пар. XVI, 12 говорится: "И сделался Аса болен на тридцать девятом году царствования своего, и болезнь поднялась до верхних частей тела; но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей",- так и хочется добавить: "дурак". А ведь текст Книги хроник поздний, послепленный. Также и в Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова (XXXVIII, 1-4 и далее) автор доказывает божественное происхождение медицины, увещевая своего недоверчивого читателя не пренебрегать врачами. Это особенно впечатляет по контрасту с древним Египтом, создавшим развитую и специализированную медицину, - Египтом, где в таких увещеваниях, похоже, вообще никогда не нуждались. Из этих фактов почтенный историк делает, на мой взгляд, неверное умозаключение: "Такое негативное отношение в Ветхом Завете, по-видимому, связано с концепцией смерти как конца индивидуального существования без надежд на последующую жизнь". И далее добавляет: "Весьма показательно, что когда обещания апокалиптического блаженства и ожидания небесных чертогов были приняты во всем этом регионе, отношение к врачу изменилось; его знание и помощь ценились, и их домогались"[159]. Мне кажется, что из того, что жизнь - это безусловное благо (а именно так ее и воспринимали вавилоняне) и по смерти нет стоящей хоть чего-то жизни, нельзя заключить, что лечение не имеет смысла. Но вот, оттолкнувшись от мысли о том, что сам Бог и есть источник всякой болезни, как раз с необходимостью приходишь к концепции симптомов как знаков. У египтян с их Сетом такого быть не могло. Кроме того, апокалиптические ожидания у семитов были, по крайней мере, со времен Исайи (т. е. VIII в. до н.э., а реабилитация врачей произошла заметно позже, и, я думаю, связывать ее нужно с персидским влиянием, которое заметно как в мессианской идее иудейства, так и во многих иных ветхозаветных представлениях. Особо следует сказать о христианской страсти к духовным формам целительства, которое воспринималось в ранней общине, судя по всему, так же, как священная война иудеями, а позднее мусульманами. Слова апостола Павла о духовной брани меньше всего следует понимать как метафору: исцеляли люди, а не священные предметы, исцеляли от всего, ибо демоны мыслились деятельнейшими участниками исторического процесса, способными вызывать самые разнообразные недуги. Исцеление в форме экзорцизма было одним из действеннейших орудий христианской проповеди как в самой Азии, где семитический пандемонизм никогда не терял своей актуальности, так и в вымирающей, семитизирующейся Европе того времени. Об этом превосходно пишет А. Гарнак в работе "Борьба против демонов в древней Церкви и значение ее для миссии"[160]

Но вернемся назад: сфера, высшая человеческой, в космосе также разделяется Порфирием на мир астральных богов (отвергая мифологию, он вынужден пользоваться архаичнейшими формами своего родового сознания[161]) и демонов, которые понимались им в точности так же, как и его далекими предками. Некоторый синкретизм, пожалуй, наблюдается в признании неких благих демонов, действующих в природе[162], чего в классической семитской религии, кажется, не предполагалось[163]. Сравним с текстами из Порфирия, например, понимание демонов, нашедшее выражение в знаменитой поэме о нисхождении Иштар под землю (середина II тыс. до н.э.) С великих небес к великим недрам:

Демоны без-роду-без-племени, без отца-матери,

Без сестры-брата, без жены-сына!

Великое воинство, в часы заката ужас сеющие в мире!

Вы, демоны, человека хва[тающие!]

Доброты-милосердия вы не знаете, радости сердца вы не ведаете![164]

Здесь демоны не только злы, но и принципиально безымянны, о них нечего сказать, кроме того, что они несут зло. Читаем то же у Порфирия[165]: "Остается множество невидимых богов, которых Платон без различия назвал демонами. Некоторые из них носят имена, данные им людьми, в этом случае наравне с богами они получают и почести, и иные служения;[166] другие же, и это - как правило, не имеют имен, иногда же, в некоторых селениях и городах получают безвестные имена и невнятный культ". Порфирьевы демоны, как я уже говорил, могут быть, конечно, и благотворны, но можно привести множество мест, где Порфирий, развивая стоическое положение о природном как безразличном, - положение, бессмысленность и вредность которого весьма убедительно обличил еще Плутарх, говорит, что философы не должны принимать НИКАКИХ благодеяний от демонов. В этом контексте неясно, благодеяние это или провокации, благи эти демоны или только кажутся таковыми: если есть, например, благие демоны, отвечающие за "благорастворение воздухов" (О воздержании, II, 38, 2), которое, без сомнения, приносит исключительно сильное удовольствие, а философ должен удаляться равно и от наслаждений и от страданий дольнего мира, то как могут быть эти демоны для философа благими?

А вот еще замечательный экфарсис из древневавилонской поэзии:

Содроганья и холод (смерти) рассеивающие суть вещей;

семя бога небес излитое в злого духа,

смертные приговоры, любимые детища бури, рожденные от царицы подземного мира, сброшенные с небес, извергнутые из земли отщепенцы -

эти создания ада, все-все.

Ввысь подъемлют они рев, вниз устремляют писк;

они горький яд богов,

они - ураганы, сорвавшиеся с небес,

они - филины, разносящие уханьем (дурные предвестья)

по городу, семя, излитое богом небес; порождены они землей <...>[167]

Здесь говорится о происхождении демонов: они порождения неба и земли, их место обитания не небо и не земля, а, очевидно, место между землей и небом, т. е. воздух. Для Порфирия дело обстоит не иначе: демоны -это души, исшедшие из Целой Души (О воздержании, II, 38, 2) и имеющие пневматические тела; эти последние, очевидно, представляют иной, нежели душа, принцип. Прямое значение слова "пневма"-дуновение, дыхание, но ни у стоиков, ни тем более у Порфирия пневма - это не воздух в грубом телесном смысле, а эфирный огонь, в пределе - материя воображения. Элемент воздушности в пневме, однако, тоже выражен: пневматические тела требуют питания, а питаются они дымом сжигаемых жертв и воскурениями (Там же. II, 41, 2)- резонно предположить, что их пища как-то соответствует их конституции; кроме того, они локализуются в "околоземном месте" (Там же. II, 39, 3), т.е. в месте воздуха, а потому они, мне кажется, состоят все-таки в самом ближайшем родстве с "ураганами, сорвавшимися с небес". Понятно, что демоны эти могут принимать любое обличье, в том числе и вид "ангела света" (Там же. II, 40, 3); что именно их почитают колдуны, сообщается даже о некоем "главе демонов" (Там же. II, 41, 2). Концепция Порфирия глубоко архаична и совершенно современна в его эпоху -эпоху безудержной экспансии Азии в Европу. В теснейшей связи с этими семитическими демонами находится учение о божественных знаках и божественном водительстве.

[140] Здесь, конечно, в расширительном смысле эллинского народа вообще.

[141] Что касается воззрений на этот вопрос самого Платона, то наиболее полное выражение их, на мой взгляд, содержится в шестой книге Государства, их можно было бы резюмировать так: созерцать, чтобы преображать. Философ именно и должен уединяться и достигать созерцания для того, чтобы его воспитательная деятельность в полисе имела надлежащее основание (см. также: Законы, VII 759 а-с). Образно говоря, философ должен следовать солнцу, чей путь имеет как восход, так и заход —и то и другое лишь относительно Земли, ибо ясно, что для самого солнца есть просто путь, но нет ни восходов, ни заходов. Я бы дерзнул в этой связи говорить даже и о гелиологической концепции мудреца у Платона.

[142] О воздержании, I, 27, 1.

[143] Там же. II, 52, 1

[144] Там же. II, 52, 2. — Единственное число в данном пассаже не должно нас вводить в заблуждение: субъект рассуждения тот же, что и во всех предшествующих суждениях.

[145] Там же. II, 33,. 1.

[146] Термин М. Бубера.

[147] К Марцеле, 15.

[148] В этом, разумеется, он не был первым среди философов, однако контекст, в котором стоит это отрицание, заслуживает внимательнейшего рассмотрения. В самом деле, незанятие политикой неразрывно связано у Порфирия с вегетарианством, а это для внимательного слушателя может о многом поведать. Конечно, существовала изначальная, уходящая в доисторическую древность концепция трапезы с богами. Секулярно, т.е. в отрыве от культа, древний человек, должно быть, мяса (а возможно, и ничего другого) не вкушал. Соответственно, древнейшие боги, равно как и демоны Порфирия, питались дымом, исходящим от сгораемого жира жертв, это была в полном смысле их трапеза; в Греции изваяние бога вполне могли усадить за один стол с пирующими, в Вавилоне такая фамильярность не допускалась, но огромное количество храмовых рабов и служителей все равно питалось в буквальном смысле «с барского стола». Даже в этом ракурсе греческая традиция была бесконечно демократичней. Итак, дым —богам, готовое мясо —людям. Но «люди» в изначальном, архаическом сознании — это вовсе не данность, а заданность, и вот человеком в изначальном смысле называется тот, кто вкушает готовое мясо на трапезе богов, человек — сотрапезник богов, и это единственное и первичное его определение. Соответственно, зверь, нелюдь — тот, кто вкушает сырое (непожертвованное) мясо либо вовсе не вкушает его. Быть «нелюдями» —это глубоко философская традиция. Именно эта интенция, полагаю, заставляла Диогена есть сырое мясо, а Пифагора не есть его вовсе. Быть «нелюдем» значило либо быть богом, либо быть зверем. В любом случае отказ от вкушения жертвенного мяса еще даже и в эллинистическую эпоху означал юридический разрыв с гражданской общиной, которая, подобно протестантскому суду с его клятвой на Библии, не могла существовать вне общественных жертвоприношений и, соответственно, вкушения идоложертвенного. Есть все основания полагать, что киники отказывались от общественных жертв ради «возвращения к природе» из тенет людских договоров и законов, но есть также все основания считать, что куда более древняя традиция отказа от мясоедения, — традиция, восходящая к великим эллинским чудотворцам Орфею, Абарису и Аристею, а затем и к наиболее «харизматичным» из философов — Пифагору и Эмпедоклу — имела смысл совершенно в ином: это был акт демонстрации собственной божественности. Человек не принадлежал уже общине, поскольку сознавал себя богом. С этим теснейшим образом связана та концепция «мудрости», которую мы всегда встречаем вкупе с подобным сознанием: мудрость —это магическая сила, способная прежде всего и во всех смыслах отделять души от тел, ради ли пророчеств, аскетической власти над ними, целительсва или чего-то еще иного. В связи с ранними эллинскими чудотворцами, а также названными выше философами всегда упоминаются и суровая аскетика и все вышеперечисленные добродетели. Теперь вглядимся в критику вегетарианства; это всегда строго рационалистическая критика — критика, с которой связаны и другой тип мудреца, и другое понятие о самой мудрости. Итак, есть мясо, быть гражданином, быть рационалистом в античное время представляло собой столь же неразрывный ряд смыслообразов, как и ряд, связанный с их отрицанием. У нас нет ни малейших сомнений в том, что сам Порфирий принадлежал именно к этой философско-теургической традиции, в пользу этого говорят три принципиально важных факта. Во-первых, от мяса (не от тяжелой пищи!) воздерживался как от чего-то невозможного даже в болезни уже Плотин (см.: Жизнь Плотина, 2), во-вторых, сам факт увещеванья человека, отпавшего от вегетарианства, предполагает наличие некой общины с определенными правилами, и мы, в самом деле, знаем, что философский кружок, живший вокруг Плотина, после смерти учителя возглавил Порфирий, и, наконец, в-третьих, не стоит забывать, что дело происходит в Италии, на родине пифагорейской философии, стране, изобилующей как греческими городами, так и греческими традициями, так что почти невозможно сомневаться в том, что вегетарианство как Плотина, так и Порфирия опиралось на автохтонное, дошедшее от Самого религиозно-философское правило, живое еще и ко времени наших мыслителей.

[149] См.: Платон. Собрание сочинений. Т. 2. С. 477.

[150] Это нагляднейшим образом можно увидеть, если разобрать конкретные случаи цитирования у Порфирия и вглядеться в уже хорошо знакомую нам по первой главе «технику» Порфирий: (О воздержании IV, 20, 4) цитирует Плутарха, незаметно вставляя в его пассажи пространное рассуждение о чистоте, полностью отсутствующее в оригинале; там же (III, 1-17) цитируется Аристотель с целью доказать тождественность физического устроения людей и животных, однако именно то, что доказывается и отсутствует в оригинальном тексте Аристотеля, где приводятся лишь сравнения болезней и не более того; тексту оригинала придается совершено иной смысл посредством незначительных вставок и изменений (см.: Так же. III, 22, 6; III, 22, 8; III, 23, 4; IV, 2, 4-5, 9; IV, 3-5; IV, 9, 7; IV, 12, 2; IV, 13, 5; IV, 14, 3; IV, 18), и это далеко не все (интересующихся деталями и подробностями отсылаю к вступительной статье парижского издания сочинений Порфирия 1982 г., где этот аспект «творчества» философа разобран детально).

[151] Он и в действительности всю жизнь жил то там, то здесь.

[152] Вероятно, животное, умей оно говорить, говорило бы именно о растительном как о своей природе и называло бы растительное состояние «скотством», мы же либо вовсе не фиксируем растительные состояния, например состояние роста, или же, отдаваясь им (например, усваивая солнечное излучение в процессе загара), ничего в собственном смысле «природного» в них не фиксируем, называя природными скорее влечения и антипатии, нежели все виды поглощения, связанного с ростом.

[153] Появляется, само собой, и аскетика, столь же бессмысленная, как и все остальные психиатрические средства в такой ситуации.

[154] Удивляюсь я людям, называющим Порфирия древнегреческим философом: во-первых, как не бывает древнегреческого христианства, так не бывает и древнегреческого неоплатонизма; во-вторых, ничего греческого, чистый азиат!

[155] Посредством которого уходили весьма далеко от своих первичных форм: Иштар во времена расцвета вавилонской религии — персонаж несравненно более богатый, чем все астральные боги вместе взятые. Нечего и говорить о том, что при переходе к оседлому образу жизни (а вавилоняне осуществили это раньше других семитских народов) у них появились и совершенно незнакомые кочевникам земледельческие, не небесные боги. Тем не менее первое (а для всех не принявших монотеизма семитских культур и последнее) представление о божественном именно таково.

[156] Оппенхейм А. Указ. соч. С. 175.

[157] Там же. С. 177.

[158] Там же. С. 233.

[159] Там же. С. 240.

[160] См.: Гарнак А. Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые три века. СПб., 2007. С. 83-103.

[161] Сквозь личину просвещения и научности почти всегда проступает архаика, достаточно вспомнить реальные формы осуществления коммунизма в России, научного коммунизма — высочайшего достижения европейского просвещения, ничем не отличные от способов осуществления политической воли в древнейших азиатских деспотиях. Можно было бы сказать и о глубоко архаическом характере советской символики.

[162] См., например: О воздержании, II, 38, 2, 3.

[163] Как и любой синкретизм, этот вносит во внутренне целостное архаическое мировоззрение лишь путаницу; в самом деле, если кровавые жертвы приносятся именно демонам (О воздержании, I, 36, 5), то либо также добрым демонам — и тогда они не столь и добры, либо не следует приносить кровавые — и тогда они боги. Это далеко не единственная из возникающих здесь трудностей.

[164] Цит. по: Древний Египет, Шумер и Вавилония. М., 1998. С. 45.

[165] О воздержании, II, 37, 4.

[166] Иудео-христианский ход мысли: язычники под видом богов почитают демонов. Остается только разразиться в их адрес проклятьями, и мы получим типичную реплику иудейского или христианского полемиста.

[167] Цит. по: Якобсен Т. Сокровища тьмы. История месопотамской религии. М., 1995. С. 23-24.

2. Послушание божеству: гадания, учение о ритуальной чистоте

Общеизвестна потребность древних, а особенно семитических народов, быть ведомыми богом; в Вавилоне эта жажда была объективирована в развитую науку предсказаний. "Можно с уверенностью сказать, - пишет А. Оппенхейм, - что аккадские предсказания... считались в Месопотамии и окружающих ее странах важнейшим достижением мысли <...>. Аккадцы старовавилонского периода верили, что все происходящее вокруг не только объясняется конкретными, пусть и неизвестными причинами, но имеет и определенную цель: сообщить наблюдателю намерения той сверхъестественной силы, которая вызвала к жизни эти события"[168]. Один из сохранившихся вавилонских текстов недвусмысленно дает понять, что "право жить и действовать, не сообразуясь со знаками божественного благоволения или порицания, признается только за животными или изгоями"[169]. Во всем этом нет ничего удивительного, ибо мир для вавилонянина представлял собой следствие действия многих противоборствующих божественных воль, о чем мы писали выше. Совершенно та же картина вырисовывается и у Порфирия: "Демоны жестоки относительно смертных во многом, иногда даже в вещах весьма значительных, благие же демоны, напротив, в своей сфере делают для смертных все от них зависящее и, более того, предупреждают их об опасностях, исходящих от злых демонов, открывая их нам посредством снов, вдохновенных божеством душ, да и с помощью многих других способов. Если бы мы могли различать подаваемые нам знаки, все знали бы и остерегались. Ибо все получают знаки, но не все понимают их, как не все могут прочесть написанное, но только знающие грамоту"[170]. В Вавилоне с целью овладения такой грамотой "довольно рано все заслуживающее внимания стало записываться <...>, делались записи о странном поведении животных, необычных небесных явлениях и т. д.; тем самым предсказание будущего как бы перемещалось из области фольклора в область научной деятельности. Позднейшая систематизация таких собраний может рассматриваться как научное достижение. [Такие обобщения] составляют важную часть клинописной научной литературы и являются вполне самобытным продуктом аккадской мысли"[171]. Об этой вот науке без сомнения и тосковало сердце Порфирия. Здесь совпадает все до мелочей. Известно, например, что восточные семиты, а именно вавилоняне, специализировались на гадании по внутренностям жертвенных животных, а их западные родственники были специалистами по птицегаданию, и вот мы находим у Порфирия представление о том, что "боги являют свою мысль в молчании, птицы же ухватывают ее быстрее людей и возвещают ее нам, насколько могут, становясь вестниками того или иного бога"[172], этот вид гаданий, в отличие от гаданий по внутренностям, не вызывает у Порфирия никаких антипатий. Это, конечно, всего лишь совпадение, но совпадение характерное.

Итак, природа для Порфирия - это бурлящий страстями хаос: как внутри человека, так и во вне его. Если мы примем во внимание оба этих аспекта, то с легкостью поймем и учение Порфирия о ритуальной чистоте, которое есть центр всей его этики-аскетики. Здесь мы, опять же, должны исходить вот из чего: "Вавилоняне объясняли болезни и несчастья, случавшиеся с людьми, свободной (т. е. ничем и никем не контролируемой) деятельностью злых демонов. Число их было невероятно велико; они обрушивались как на виновных, так и на праведных, и единственной (причем не всегда надежной) защитой от них были заклинания и молитвы"[173] - это с одной стороны. С другой же: "В мире, где все установлено богами и происходит по воле богов, грех есть не что иное, как сознательное или неосознанное нарушение их воли"[174]. С обоими этими положениями Порфирий вряд ли бы стал спорить: и то, что все природные процессы суть осуществление воли небесных богов, и то, что демоны суть причины всевозможных природных и социальных бедствий, - об этом говорит он неоднократно. Ничего похожего на Плотинов сарказм относительно участия демонов в болезнях (Энн II, 9, 14) у его ученика даже близко не встретишь. Но из волюнтаристского понимания зла и греха (в высшей степени несвойственного эллинам) - очевидно, общего всем семитам - вырастает с необходимостью понимание греха как в первую очередь ритуальной нечистоты[175], которая понимается, во-первых, как преступление воли богов (причем не только "незнание закона" не освобождает от греха и ответственности, но и любые формы бессознательности), во-вторых, как оскверненность демонами, при том что обряд очищения-это ответ теологов предсказателю, как остроумно заметил А. Оппенхейм[176], а мы бы добавили: и врачу в вавилонском смысле слова. Посмотрим, что пишет о чистоте и очищении Порфирий. В его понятии о чистоте можно выделить два аспекта: 1) чистота есть следование воле богов и в конечном счете Бога; 2) чистота есть защита от демонов, а может быть, даже и сильнее - власть над ними. Проще начать с последнего: "Чистота есть защита, позволяющая быть осторожно благочестивым, что-то вроде символа, или печати, чтобы ничего не потерпеть от тех, к кому мы приближаемся и чью милость желаем снискать"[177]. Это слова человека, искушенного в теургии; такое понимание чистоты встречается у большинства авторов, описывавших - свое ли, чужое ли - общение (неважно, борьбу или сотрудничество) с демонами. Это общее место общечеловеческой традиции. Значительно интереснее то, что, согласно Порфирию, ритуальная чистота является необходимым условием всякой философии, всякого истинного знания о богах и высших предметах в целом; при этом знание о них понимается не как понимание, но как восприятие. Это принципиально важно для всего типа ближневосточной духовности - неважно, языческой, христианской, иудаистской или зороастрийской, - и мы рассмотрим это подробно.

Во-первых, как, не соблюдая предписаний о ритуальной чистоте, и особенно вегетарианства, невозможно достигнуть общения ни с небесными богами, ни с Богом (О воздержании, I, 57, 1-3), так и наоборот: именно общение с богами и боговедение в широком смысле привели и египтян, и персов, и индусов, и евреев к познанию норм ритуальной чистоты, особенно вегетарианства - доказательству этого положения посвящена большая часть IV книги трактата О воздержании. Эта пара утверждений находится в теснейшей связи с положением о том, что небесным богам воздаются бескровные жертвы (Там же. I, 32, 2), жертвы гимнами (Там же. II, 34, 3), при этом астральные боги оказываются сразу же и богами умопостигаемыми (Там же)[178], что невозможно ни для Платона, ни для Плутарха Херонейского, ни для Плотина, ни для подавляющего большинства эллинских мыслителей вообще, но в высшей степени свойственно семитам: например, ранним стоикам, арабу Ямвлиху[179] и позднейшим платоникам, из которых эллином был лишь Плутарх Афинский. Весьма важно отметить также, что высший Бог, согласно Порфирию, чтится безмолвием и постигается лишь в молчании. Это постижение описывается как восприятие (Там же. I, 57, 2) и соединение (Там же. II, 34, 3), и совершенно ясно, что ни о каком отвлеченном интеллектуализме речь здесь не идет: перед нами полностью законченная исихастская доктрина, на которую Григорий Па-лама мог бы смело ссылаться как на один из своих источников, будь этот человек хоть немного посо-вестливее.

Теперь что является чистым, а что нечистым. Каков принцип нечистоты вообще и как следует очищаться, если взять этот же вопрос динамически? Совершенно ясно, что поскольку абсолютной целью Порфирьевой философии является слияние с Единым, то совершенствование должно мыслиться им в категориях уподобления Единому (Там же. III, 26, 13). Но Единое просто, а значит, не имеет в себе противоположностей, значит, и уподобляющийся ему должен стремиться быть простым и не иметь таковых в себе, а для этого нужно не смешиваться с противоположным: "Святые мужи считали, что ритуальная чистота состоит в том, чтобы не смешиваться со своей противоположностью, осквернение же -в смешении с ней" (Там же. IV, 20, 1). Поскольку сам человек есть душа, то именно душа и не должна смешиваться с противоположным. Отсюда ясны основные виды осквернений: душа - источник жизни, значит, нельзя вкушать мертвечину (а всякое мясо -это, разумеется, мертвечина); далее, душа нерожденна и бессмертна, значит, скверно все то, что связано с рождением и смертью (Там же. II, 20, 5). Более того, женщина, как существо, связанное с рождением в куда большей мере, нежели мужчина, скверна сама по себе; женщине, взыскующей совершенства, следует представлять себя в мужском теле[180]. Девство несравненно выше брака. Любая страсть есть скверна, ибо телесна, а тело в некотором смысле противоположно душе (отметим, однако, что как в древневавилонском своде законов о ритуальной чистоте Шурпу[181] на первом месте стоят ритуально-магические грехи, а затем уже социальные, как в иудейском Своде законов о ритуальной чистоте (Лев. 11. 1 и далее) все начинается с пищевых запретов, так и у Порфирия в его каталоге грехов (О воздержании, IV, 20) на первом месте стоят, конечно, грехи плотские, понимаемые именно как магические, и уж затем речь заходит о страстях). Люди, знакомые с учением Максима Исповедника о пути спасения как о преодолении космических противоположностей, не смогут не заметить глубочайшего родства построений еврейского и сирийского мыслителей. Нет никакого сомнения, что грех, нечистота и спасение ощущались ими совершенно одинаково, хотя, возможно, несколько по-разному истолковывались. Если же кто-нибудь даст себе труд сравнить построения Максима с соответствующим разделом в философии Боруха Спинозы, что я однажды уже делал, то он сможет убедиться в совершенной неподвластности этого мирочувствия времени и культурам[182].

[168] Там же. С. 163.

[169] Там же. С. 180.

[170] О воздержании, II, 41, 3-4.

[171] Оппенхейм А. Указ. соч. С. 163.

[172] О воздержании, III, 5, 6.

[173] Клочков И. С. Указ. соч. С. 141.

[174] Там же.

[175] С этим вот злом как ритуальной нечистотой теснейшим образом связано представление Порфирия о цели философии. В отличие от всех эллинских философов, вообще, Порфирий провозглашает целью философии не счастье, а спасение, это спасение понимается как возвращение души к себе и к умопостигаемому, что одновременно означает и очищение от тела, греха и материи. Само это возвращение Порфирий называет «теорией», что и понятно, ибо возвращение к умопостигаемому не может не быть созерцанием, но вот раскрывает эту свою «теорию» он уже совершенно в духе христианской аскетики — как то, что состоит из «логоса» и «дел» (см.: О воздержании, I, 29). Ни в коем случае мы не можем говорить в связи с Порфирием о каком-то отвлеченном интеллектуализме, это совершенно обычное для Востока понятие о духовном возрастании, в нем нет ровным счетом ничего эллинского; средоточие личности или даже сама личность при этом, разумеется, помещается в сердце. Вообще, следует отметить громадный интерес философа к греху или, правильней сказать, порочности, порченности (μοχύηρία) человеческой, тонкие различия этой самой «мохтхэрии» и как причины падения души и как той, что возникает вместе с падением, — все это занимает нашего мыслителя ничуть не меньше, нежели его христианских коллег концепция первородного греха.

[176] Оппенхейм А. Указ. соч. С. 180.

[177] О воздержании, II, 44, 3.

[178] Нужно отметить, что текст этого пассажа весьма темен, и есть филологическая возможность не проводить такого отождествления. Однако, поскольку никакого внятного учения об умопостигаемых богах, в отличие от астральных, мы у Порфирия не встретили, думаем, что он либо отождествлял мир неподвижных звезд и умопостигаемых богов, либо склонялся к этому, возможно, временами.

[179] С удивлением недавно отметил для себя, что кажущееся совершенным безумием ямвлиховское учение о темпоральности Души Всего (я писал об этом в статье «Император Юлиан» (Император Юлиан. Сочинения. СПб., 2007. С.28)) имеет глубоко национальные корни и теснейшим образом связано с доисламской концепцией времени у арабов, в рамках которой оно осмыслялось как судьба вещей и порождающая их творческая мощь, так что И. С. Клочков (Клочков И. С. Указ. соч. С. 156) сопоставляет его прямо с вечностью в понимании вавилонян.

[180] К Марцелле, 33.— Этим мыслям, которые я бы определил как религиозную проекцию традиционного ближневосточного отношения к женщине (у эллинов дело обстояло несколько лучше, а у римлян — значительно лучше), впервые приходящим к перу у Порфирия, будет суждено большое будущее. Максим Грек, например, еще в XVI в. учил москвичей тому, что образ и подобие Божие — мужчина, женский пол был создан изначально в мужском обличье, само же женское обличье — результат грехопадения, так что в воскресении женский пол восстанет в мужском образе и виде. См.: Максим Грек. Беседа души с телом в 3-х частях, напр. в изд. Свято-Троицкая Лавра, 1910— 1911.

[181] См.: Клочков И. С. Указ. соч. С. 144.

[182] Отличным образцом такого именно психического склада, живым носителем ближневосточного мифа является, например, В.М. Лурье, чьи труды полезно читать равно богословам, психологам и культурологам.

3. Вавилонское время, оанитство и Порфирьев историзм

В превосходном исследовании И. С. Клочкова, на которое мы уже в этой работе опирались, анализ вавилонского представления о времени занимает центральное место. Для анализа Порфирье-ва историзма - историзма всецело стоического и семитического, нам необходимо знать, как представлялось время в семитическом мире в доэллинистическую эпоху; источников у нас может быть здесь только два: вавилоняне и евреи. Начнем с Вавилона.

А. Конкретность вавилонских времени и вечности

"В аккадском языке нет самого понятия "время" <...>, точнее безусловное значение "время" не доказано для терминов, которые иногда так переводят"[183]. Вавилонянин обходился понятиями "месяц", "день", "срок"; ставя их во множественном числе, он получал слова для обозначения больших сроков. Но эти сроки всегда были строго конкретны, т. е. неразрывно связаны с тем или иным предметом. Это особенно интересно на фоне достаточно высокого уровня развития измерительной техники. "Выше мы писали [в связи с календарем и клепсидрой]: "измерение времени". Собственно, мы затрудняемся сказать, что же именно измеряли вавилоняне. Говорится о восходе и заходе светил, их положении на небе и т.п., но это -движение небесных тел, которым можно измерять время ("обозначать дни"), а не само время. Возникает любопытная ситуация: с одной стороны, существует весьма развитая система измерения, а с другой - архаическое представление (если не полное отсутствие) об объекте измерения. Возможно ли такое? По-видимому, да, как возможно отсутствие понятия "пространство" при наличии развитой системы измерения с такими единицами, как "локоть", "палец" и т. п."[184]. Высочайшей степени абстрактности такое понимание времени достигает у иудеев и арабов (выше мы уже упоминали об арабском времени-судьбе); у евреев время понято как сам мир, а мир, в свою очередь,- как временной поток, это вот время-мир, насколько можно понять, и называется в Библии "оламом", т.е. "веком". Это именно вавилонский "срок", ведь никакого представления о бесконечности времени как именно времени мы ни у вавилонян, ни у евреев не находим[185]. Этой вот конкретности, т.е. событийности, обязательной вещности семитского времени, соответствовала и семитская вечность, имевшая у вавилонян "весьма конкретный, "домашний" характер <...>, скорее соответствующая нашему "(на)всегда", "(на)совсем", "навеки". Этот термин не покрывает, так сказать, всей полноты времени, всего прошлого и будущего, а означает лишь неопределенно долгий период в будущем или прошлом. Неудивительно, что при таком понимании времени и вечности проблема соотношения вечного и временного, столь характерная для сознания древних иранцев и греков, не занимала вавилонян"[186]. Все это совершенно справедливо и в отношении к древним евреям, для которых вечности, кажется, не существовало вовсе[187], а термин "вечный" всецело и полностью равен термину "бесконечный", в смысле "всегдашний", "бывший и вчера, и третьего дня, и сколько мы здесь жили". В этом вот дурном "(на)всегда" как раз и протекала "вечная жизнь" усопших, мыслившаяся равно бесцветно и тоскливо как вавилонянами, так и евреями, ничего похожего на арийские представления о том, что праведники пируют с богами, а то и становятся ими, в этом мирке, где люди были сотворены богами (богом) себе на потребу, конечно, не существовало. Итак, время - это всегда конечное время, срок; вечность - это потенциально бесконечное, неопределенно долгое время.

Б. Линеарность, разнородность, неравноценность семитского времени

И у вавилонян, и у евреев мы совершенно не находим никаких представлений о круговороте (рождение/гибели) мира. Это вот отсутствие цикличности мы и называем линеарностью. Ни о какой историчности в нынешнем смысле слова ни древний вавилонянин, ни древний иудей понятия не имели; глубоко комичными кажутся мне рассуждения многих современных авторов о библейском историзме, особенно рассуждения пронизанных апологетическими иудейскими или христианскими настроениями историков, которые сколько историей не занимались, так никого кроме себя в истории видеть и не научились. Нет ничего более примитивного, нежели то, что они называют "историческим временем": любой, кто будет мыслить "днями" или вообще любыми сроками, с необходимостью будет мыслить это самое линеарное, "историческое" время. Несравненно более высокое понятие о времени циклическом предполагает актуальную бесконечность времени, время же линеарное только конечность, причем такую, к которой должен быть приставлен как минимум ангел с мечом, чтобы любопытствующий - здесь ли она, в самом деле, кончается - ненароком ее не увеличил. Потому "историческое время" как необратимое, неповторяемое, уникальное, абсолютно значимое и т. п. я бы назвал временем дураков, имея в виду, что это время существует, как правило, для людей, не думавших еще о времени как о времени, но лишь о времени как о сроке. И, конечно, самое важное -это то, что линеарное время, поскольку оно таково, что не имеет в себе ничего тождественного, не имеет никакого отношения не только ко времени истории, но даже и ко времени роста и развития, ибо даже биологическое время не терпит абсолютной инаковости и уникальности моментов, на которой приверженцы упомянутой точки зрения столь упорно настаивают. Чтобы мыслить хоть какой-то рост, следует допускать не только уникальность каждого из моментов, но и постоянную повторяемость одних и тех же моментов в течение всего процесса, иначе это будет не рост, а только изменение. Если момент "б" не содержит в себе ничего от предшествующего момента "а", если момент "а" не повторился полностью в последующем моменте "б", то никакого, разумеется, роста, не говоря уже о более сложных видах развития, не будет. Потому их "историческое время" - время, в котором каждый момент уникален, существует либо в неорганической природе (что само по себе сомнительно, ибо мир жив во всех своих частях), либо (что более всего вероятно) в их несовершенном воображении.

Но вернемся назад: "Становление Вселенной [у вавилонян] отмечают такие вехи, как рождение богов, сотворение мира, создание человека, "нисхождение царственности небес"[188], потоп". Временные отрезки между этими вехами качественно отличались друг от друга, таким образом, оказывалось, что "время вавилонян неоднородно. Это качество есть непосредственное следствие конкретности вавилонского времени: как абстрактная чистая длительность время еще не существует в общем сознании; оно еще слишком зависит от того, что его наполняет"[189]. Качественное отличие временных отрезков друг от друга приводило к представлению о неравноценности времен, отсюда возникали "благоприятные" и "неблагоприятные" дни, годы, периоды. В Вавилоне составлялись достаточно подробные календари с указанием доброкачественности каждого дня, более или менее похожие на современные образцы жанра; отношение к ним, однако, было неизмеримо серьезнее. Кроме того, неоднородность, разная степень напряженности и сакральности времени выражались и вавилонянами, и евреями в их историографии - прежде всего посредством указаний на разную степень длительностей жизней праотцев и на разные сроки правлений государей. В Библии этот момент представлен куда менее ярко, нежели у месопотамцев: ""шумерский царский список" поражает кошмарными сроками правления <...>, всего, согласно одной из редакций "Списка", до потопа 8 царей царствовали в 5 городах 241 200 лет. После потопа продолжительность царствований резко падает, но все еще остается весьма внушительной"[190]. При этом "почти все числа, означающие количество лет правления допотопных шумерских царей, кратно 360; день тогда был как "теперь" год. Высказывалось предложение делить цифровые данные "Шумерского списка царей" для получения реальных сроков правления на определенные коэффициенты для разных династий -360, 60, 10, 6, что дало очень неплохие результаты: вполне вероятно, что подобные "временные коэффициенты" действительно существовали и за ними скрывалось различие в оценке вавилонянами степени сакральности тех или иных династий и их "времен""[191]. Нет никаких сомнений, что подобные интуиции были свойственны и авторам библейского текста, арифметически живописующим близость первых людей к Богу.

В. Пространственные коннотации семитского времени, его направленность

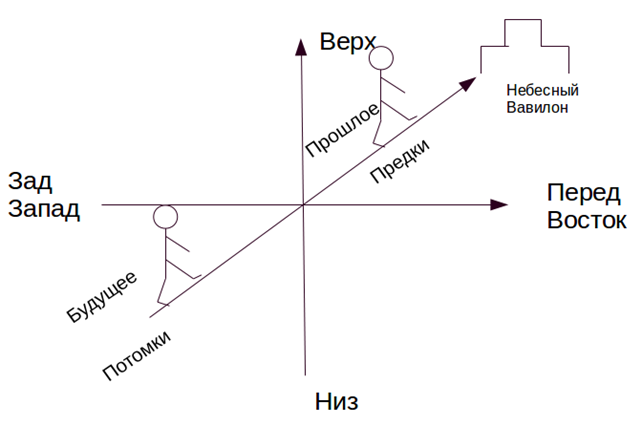

"Представление о длительности строилось у вавилонян с помощью метафоры пространственной протяженности. Сознательно или, скорее, бессознательно время понималось как некое особое пространство <...>. При таком восприятии времени прошлое и будущее уподоблялось пространству, лежащему вне поля зрения <...>. Прошлое - после существует, будущее - предсуществует. Отсюда возможность подсмотреть будущее посредством гадания, продолжение существования после смерти и проч."[192]. Более того, "психологически вавилоняне, как и шумеры, были ориентированы во времени на прошлое. Если для современного человека "смотреть в будущее" значит "смотреть вперед", то шумер или вавилонянин, глядя вперед, видел прошлое; будущее лежало у него за спиной. Прошлое по-аккадски - ūm pāni (досл.: "дни лица/переда"); будущее - 'hrātu (образовано от корня x'hr со значением "быть позади"). Ahrātu означает также "потомство". Интересны образования от корня wrk с общим значением "находиться/двигаться сзади": (w)arku - "оборотная сторона", "зад", "позднейший", "будущий", "за", "позади", "после"; arkā - "впредь" (темп.); arkiš - "назад" (лок.). Еще два примера: pānā - "прежде" (досл.: "у лица"), ina mahar - "прежде" (досл.: "впереди")"[193]. И. С. Клочков подкрепляет это рассуждение следующей картинкой, сопроводив ее множеством оговорок о том, что это лишь обобщение и схематизация, но для нас, поскольку мы как раз и занимаемся типологическим анализом, это именно то, что нужно; небесный Вавилон добавлен здесь для ясности уже мною.

Для нас здесь важен сам принцип "обратного времени". Я думаю, он должен быть теснейшим образом связан с "правым" и "левым", в том числе и во время письма, пишущегося всегда из прошлого в будущее: из прошлого, которое для нас - левое, а в этой модели - правое, направо - для нас, налево - в этой модели. То же, разумеется, касается и чтения. И еще: то, что подходит со спины - опасно, за левым плечом стоит у нас, как мы знаем, смерть, у вавилонян где-то там стояло будущее: "взгляд, конечно, варварский, но верный". В обществе, представлявшем мировой порядок результатом взаимодействия множества партикулярных воль, в обществе, не знавшем космоса, гармонии и вечности, постоянно ожидавшем и обретавшем всевозможные бедствия, будущее - с глубочайшей психологической достоверностью - должно было ожидаться именно сзади. Более того, данный способ восприятия времени принципиально важен для того специфического вида традиционализма, свойственного без исключения всему Ближнему Востоку. Не зная, как его назвать точно, ибо он свойствен многим народам и всем без исключения религиям ближневосточного происхождения (и это не принимая в расчет всех времен, религий и народов, прямо со Средиземноморьем на рубеже эр не связанных), я назвал его оанитством, опираясь на одну из древнейших формулировок этого принципа.

Г. Оанитство

Гениальная формула принадлежит уже хорошо нам известному Бероссу, дошедшему до нас в пересказе Георгия Синкелла, и гласит она следующее: "В первый год появилось из Красного моря, что вблизи Вавилонии, ужасное существо по имени Оан <...>, тело у него все было рыбье, а из-под рыбьей головы росла другая голова, и подобным же образом человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом. Голос же у него был человеческий. Изображение его и теперь еще сохраняется. Это существо, говорит он, дни проводило среди людей, не принимая никакой пищи, и научило людей грамоте, и математике, и владению искусствами разного рода, научило жить в городах, основывать храмы, устанавливать законы, и геометрии научило, и показало как собирать зерно и плоды, и вообще научило всему, что относится к культурной жизни. С того времени ничего больше уже не было изобретено"[194].

Когда, например, я читаю: "Церковь не может ничего добавить к Слову Божиему: Откровение "закрыто", завершено со смертью последнего из апостолов. Это утверждение является вероучительной истиной, и утверждать обратное - все равно что отрицать Откровение"[195], я понимаю: перед мной -оанит, а Оан в данном случае представляется коллективом апостолов. Двадцать три века, прошедшие между Бероссом и автором нашей сентенции, разница религий, социальных и культурных обстоятельств - все это совершенное ничто по сравнению с общей обоим убежденностью, что есть некий Оан, он все дал, всю истину, все же, что сверх им данного,-от лукавого. Все охранительные тенденции всех без исключения "религий Книги", а таковые господствовали до последнего времени в этих религиях, обязательно опираются на Оана, как бы конкретно он в каждом случае ни мыслился. Не составляет никакого труда привести подобные иудейские или мусульманские реплики: религия сама по себе не является чем-то определяющим для оанитства, тем более не является таковым нация. Оанитство прочнейшим образом связано с приведенной выше пространственно-временной сеткой и представляет собой полный аналог описанной Павлом Флоренским обратной перспективы, но уже в сфере времени. Можно сказать, что любой проводимый последовательно традиционализм должен требовать как Оана, так и обратного, левого, времени, модель которого так замечательно ясно сконструировал И. С. Клочков. Есть все основания считать, что именно стихия семитских языков и вавилонская цивилизация в целом явились колыбелью и оанитского мировоззрения, и левого, обратного, времени. Скорее всего, такую именно картину времени можно будет найти и в древнейших частях Библии, ибо поворот "лицом к будущему", усвоение прямого, правого, времени произошло и у вавилонян, а вероятно, и у евреев не раньше распространения эсхатологических и мессианских учений, каковое немыслимо без связи с персидским фрашегирдом, что надлежит исследовать тщательно и отдельно. Ибо мессианизм древних пророков, будучи не священническим по своему происхождению, является единственным собственно иудейским, пророческая же традиция иудейского духовенства, начиная с Иезекииля, должна рассматриваться исключительно в контексте ближневосточного мессианизма и религиозности в целом[196], что требует отдельного обстоятельного рассмотрения.

[183] Клочков И. С. Указ. соч. С. 14; и еще: «Глагол, душа семитского языка, в древнейшую пору был “вневременным”, т. е. не был обращен к фиксированию протекания действия во времени. Аккадская глагольная система отмечает не столько последовательность действий относительно друг друга, сколько их завершенность и незавершенность, интенсивность, направленность, кратность <...>» (Там же. С. 15). О том же см.: Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990. С. 22.

[184] Клочков И. С. Указ. соч. С. 15.

[185] См., например: Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения первого храма. СПб., 2005. С. 256257.

[186] Клочков И. С. Указ. соч. С. 15.

[187] Я, во всяком случае, нашел лишь два места в Ветхом Завете, где говорится собственно о вечности, и в обоих случаях это не более чем риторические обороты: 1) Исх. 15, 18: «Господь будет царствовать во веки и в вечность». Совершенно ясно, что «будет» и «вечность» для тех, кто понимает вечность как объемлющую всякое время, суть вещи несовместимые; это поэзия в духе «вечной памяти»; 2) совершенно в том же духе и Ис. 9, 6: «И нарекут имя Ему [Машиаху]: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Характернейший вариант этого фрагмента содержится в Славянской Библии: «И нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог Крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века» ; это, пожалуй, и есть ключ к библейскому пониманию вечности: будущая жизнь, где все будет нормально и навсегда.

[188] Таким образом вавилоняне называли время основания Вавилона и/или приобретения им гегемонии, за этим выражением стояло убеждение, что земной Вавилон есть нечто, построенное по небесному плану, что существует Вавилон небесный, копией которого является этот земной и на который в силу подобия его небесному первообразу сошла царственность, или благодаря схождению этой царственности возникло подобие (?). Небесный Иерусалим иудеев, а затем ап. Иоанна и блж. Августина являются более поздними редакциями этой вавилонской идеи. (Обязан этим примечанием Р. В. Светлову.)

[189] Клочков И. С. Указ. соч. С. 21.

[190] Там же. С. 23.

[191] Там же. С. 24.

[192] Там же. С. 27.

[193] Там же. С. 28 и далее.

[194] Цит. по: Беросс. Вавилонская история // История Древнего Востока. М., 2002. С. 306.

[195] Руло Ф. О «Догматическом развитии Церкви» Вл. Соловьева; цит по: Соловьев В. С. Догматическое развитие Церкви. Париж, 1994. С. 7.

[196] Невозможно, например, говорить о «проекте храма» Иезекииля и затем кумранитов (концепции, которую мы знаем по метафоре «церковь — тело Христа»), не принимая во внимание того, что идентификация между вавилонским богом и его храмом могла быть полной, что местами в Месопотамии храм мыслился воплощением бога, о чем пишет Т. Якобсен (Якобсен Т. Указ. соч. С. 28-30), что вавилонские жрецы, в точности как и Иезекииль, который, как известно, творил во время вавилонского плена, получали специальные откровения о строительстве храмов, в коих оговаривалось все до таких даже деталей, как размер кирпичей и проч. (Не иначе дело обстояло и у древних арабов, чтивших «вефили» или «бетэли» — «дома божьи» — храмы, бывшие и жилищем и воплощением божества (см.: Шифман И. Ш. Набатейское государство и его культура. СПб., 2007. С. 125).) Также, очевидно, что иудейский «козел отпущения», появляющийся в Своде законов о ритуальной чистоте (Лев. 16, 7-10, 20-34), написанном тоже в Вавилоне, взят из обрядов куда более древнего, нежели иудейский закон, праздника вавилонского Нового года (см.: Оппенхейм А. Указ. соч. С. 141), что связанная с этим обрядом концепция нечистоты как некоего материального истечения (а она по сию пору свойственна, например, цыганам), которое можно саккумулировать в каком-то предмете, с тем чтобы его потом выбросить или уничтожить, имеет всецело вавилонские корни (Там же; см. также: Клочков И. С. Указ. соч. С. 143), что еще до того, как Моисей отправился в засмоленной корзине по Нилу, подобное путешествие совершил Саргон Великий, занимавший в рамках вавилонской цивилизации место, подобное Моисею в иудейской (см.: Сказание о Саргоне // История Древнего Востока. С. 124), что куда прежде Яхве человекотворением занялись вавилонские боги, что потоп куда раньше захлестнул Месопотамию, чем Иудею (см., например: Сказание об Атрахасисе — XVII в. до н.э. // Там же. С.99 и 111). Не говоря уже о том, что сама личная религия, которой так похваляются сейчас христиане и иудеи, возникла, как и наилучшим образом выражающий ее жанр покаянных псалмов, именно в Месопотамии где-то во второй половине II тыс. до н.э. и никак не связана с пресловутыми монотеизмом и иконоборчеством «народа избранного»; это же относится и к иудейскому квиетизму, и ветхозаветной теории священной войны, куда раньше расцветшим на ассирийской почве и т. д. и т. п. Одним словом, рассматривать развитый иудаизм вне контекста ближневосточных религий есть верный способ сделать его замкнутым, уродливым и однобоким явлением, каким он, конечно, очень хотел выглядеть, но каковым, к своему счастью, в классическую эпоху не только не был, но и не казался; вообще же верить всевозможным религиозным и культурным самопрезентациям слишком легкомысленно для ученого, а тем более заниматься апологетикой в форме историографии, как это происходит, например, у И. Р. Тантлевского, В.М.Лурье и им подобных «исихастов», умалчивающих о фактах такой значимости, что излагаемые ими сведения приобретают ложный масштаб и значение.

Вот, например, молитва: «Без тебя, Владыка, кто существует? Ради царя, которого Ты любишь, чье имя Ты называешь, кто угождает Тебе, Ты распространяешь его славу, Ты предписываешь ему прямой путь. Я — князь, которому Ты благоволишь, создание Твоих рук. Ты создал меня, вверил мне царственность надо всем народом. Милостью Твоей, о Владыка, пекущийся обо всех, побуди меня любить Твою вышнюю волю. Вложи страх пред Тобой в мое сердце, даруй мне то, что Ты полагаешь добром. Воистину, Ты творишь мне благо» (цит. по: Якобсен Т. Указ. соч. С. 268). Что из существенных моментов теизма здесь упущено: личное отношение —на месте, смирение — налицо, страх божий —в полном порядке, прямо говорится о любви к воле Божьей, о самом Боге сказано как о личном Боге, как о «близком боге» и в то же время как о Боге всех. Автором этой молитвы мог быть любой из благочестивых иудейских или христианских царей, любой из богобоязненных султанов и халифов; богословие, подразумеваемое этой молитвой, по сию пору является основным содержанием церковной проповеди по всей России. Кому же она принадлежит? Навуходоносору, и обращена она к Мардуку. Еще раз: ни о каком развитом иудаизме вне связи с другими семитическими религиями говорить нельзя.

4. Религиозное сознание Порфирия в свете ближневосточного понимания времени

Но вернемся к Порфирию. Здесь мы должны сразу же сказать, что в своих представлениях о времени, истории и душе он чрезвычайно близок стоикам, ибо и время, и история, и душа не в последнюю очередь суть метафоры самовосприятия; поскольку же семитическое самовосприятие в эллинистическом мире впервые было выражено в стоической философии, то все более поздние семитические попытки самовыражения на греческом языке будут теснейшим образом связаны именно со стоицизмом. Итак, оанитом Порфирий был, вне всяких сомнений, последовательным и убежденным. Чтобы нам понять присущую именно ему форму оанитства, следует сначала понять его критику современного ему язычества.

В своей замечательной книге Сокровища тьмы Торквильд Якобсен прекрасно высказался о трех метафорах, в которых выразил себя опыт месопотамской религии, и о путях перехода от одной к другой, что составляет историю этой религии. На первых порах мы встречаемся здесь с богами, представляющими собой духовную сущность природных явлений, это чистые боги-податели, - податели как благ, так и зол. На второй ступени развития боги становятся правителями, это собственно мифологическая ступень развития религии; в отличие от первой, где встречались лишь отдельные мифы-мистерии, здесь есть уже развитая внутренняя и внешняя божественная полития, тут же мы имеем и героев, и походы в царство мертвых, и "вечные вопросы", и "вечные ответы". На третьей ступени метафора бога-правителя уступает метафоре бога-родителя и даже, больше того, спасителя, сказы о богах и героях превращаются в псалмы и молитвы, обращенные к "своему богу". Теперь, когда мы видим у Порфирия ожесточенную критику мифологической религии с отвержением существующих обрядов[197] и поношением поэтов[198], осуществляющуюся средствами античного, восходящего еще к софистам рационализма[199], мы должны задаться вопросом, что же с положительной стороны предлагает сам Порфирий вместо мифологической религии. В каких богов верит философ? В богов звезд, упорядочивающих мир, в благих демонов, властвующих стихиями, в тех богов, у которых нет ни приключений, ни зла, ни вообще политии, они просто делают свое дело в мире, и все. Но это же как раз и есть архаические боги-податели! Считавший себя возвысившимся над народными суевериями философ в реальности отступил на шаг назад. Впрочем, этот "зад" мог ему казаться, как мы видели выше, и "передом". Это открывает глаза на значение аллегорезы в рамках семитического дискурса - неважно, у стоиков или неоплатоников.

В самом деле, мы уже говорили, что на уровне богов-подателей существуют отдельные мифы, которые еще почти и не существуют отдельно от сакральных действий. Рассматривая Порфирьев стиль восприятия религиозно-мифологических сюжетов, во-первых, невозможно не заметить их дискретности, причина коей, я полагаю, не в дурном состоянии источников. Мыслитель совершенно отрицает теогонический пласт сознания и литературы как мифопоэтический, т. е. редуцирует поэзию к риторике, миф к аллегории и тем самым избавляет себя от труда моделировать до-философское сознание, а вместе с этим лишается всякой возможности понять какое бы то ни было из его содержаний. Итак, поскольку боги больше не имеют для Порфирия мифологических объяснений и взаимосвязей, то они теряют вообще всякую связь друг с другом, превращаясь в отдельных мистериальных богов, подобных архаическим.

Во-вторых, аллегориями чего являются для стоиков и Порфирия культовые, мифологические боги? Аллегорией природных явлений и процессов. Значит, они утверждают, что, поистине, существуют только сами процессы и связанные с ними духовные силы, но это как раз и есть возврат к концепции религиозного предмета как нуминозного-в-вещах, что и составляет примитивнейшую форму семитской религии. Мы уже говорили, что аллегорическое толкование - как научный метод и литературный прием - появилось в Элладе. Однако неотъемлемой частью философии религии она стала только у стоиков, это, несомненно, связано с тем, что для стоиков не только как для рационалистов-просвещенцев, но и как для семитов эллинские боги - как не в последнюю очередь именно родовые эллинские боги - не существовали совершенно; Гомер для них, и в самом деле, был всего лишь литературой. Очевидно, что аллегореза для них была способом приведения незнакомого им эллинского религиозного материала к им известным семитическим образцам. Не иначе дело обстоит и у Порфирия. Возьмем его трактат Об изваяниях. Оказывается, все изваяния мифологических богов обозначают не самих таких богов -их ведь нет, они -домыслы поэтов и толпы, - а обозначают они богов истинных, ведомых философам и жрецам. Что же это за боги? Зевс -это космос, Гера -эфир, Лето - подлунный воздух, Рея -земля каменистая, Деметра - равнинная, плодородная, Кора -сила семян, Плутон - Солнце, идущее под Землей, даже 12 подвигов Геракла -это 12 знаков Зодиака; ну как тут не вспомнить о родстве халдеев с сирийцами! Итак, эллинские боги суть нумены вещей. Эта имманентность божественности вещи - центральное положение архаической семитской религии. Я думаю, нет нужды говорить, что любой из образов эллинских мифологических богов неизмеримо богаче подобного рода спекуляций, как и любой бог-правитель неизмеримо сложнее и интереснее любого бога-подателя.

Говоря о деградации религиозного в связи со стоиками и Порфирием, нельзя не отметить, что их мировоззрение имело и черты личной религиозности. У Порфирия эта личная религиозность выражалась местами весьма и весьма красочно, потому следует сказать о метафоре бога-родите-ля-и-спасителя в творчестве философа.

Предварим обзор соответствующих мест следующим замечанием: немифологические формы религиозного сознания, очевидно, как предшествуют, так и последуют мифологической религии и мифологическому сознанию. Нет ли чего-нибудь общего между ними кроме немифологичности? Есть. Это практическое отношение к божеству; совершенно неважно при этом, вымаливают у него личного спасения для вечной жизни или заклинают с целью добиться от него дождя. Ничего похожего на поклонение, восторг и почитание, не несущее в себе ничего кроме проявления благодарности за сам факт его божественного и своего человеческого существования, как в самых ранних, так и в самых поздних формах религии почти совершенно не встречается. Самый бескорыстный и созерцательный из всех псалмов - сто второй - вместе с тем прямо мифологичен, есть все основания связывать его с египетской традицией; псалмы, полные личными переживаниями, настолько мало говорят о Боге, что если бы мы хотели составить представление о Нем только из них, то были бы вынуждены ограничиться общими фразами. Как в заговорах от зубной боли, от божества здесь требуют просто действия, желательно немедленного; это касается не только иудейских псалмов, но и вавилонских, и египетских. Таким образом, в силу прагматического отношения личный бог поздней фазы религии оказывается архаическим богом-подателем, хотя подает он, конечно, несравненно более духовные вещи; божество становится подателем благ не природных уже только, но и социально-политических, духовно-магических, благодетельствует оно уже не природе и не общине только, но и этому вот конкретному субъекту; цепенящий ужас перед ним сменяется смиренной любовью; но как на ранней, так и на поздней стадии религиозности никаких героев, восторгающихся богами и соревнующих им, нам уже не встречается.